【鎌ケ谷市】家の中にモノが落ちてこない安全な場所はありますか?災害への備えは安全な自宅の整備から。

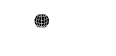

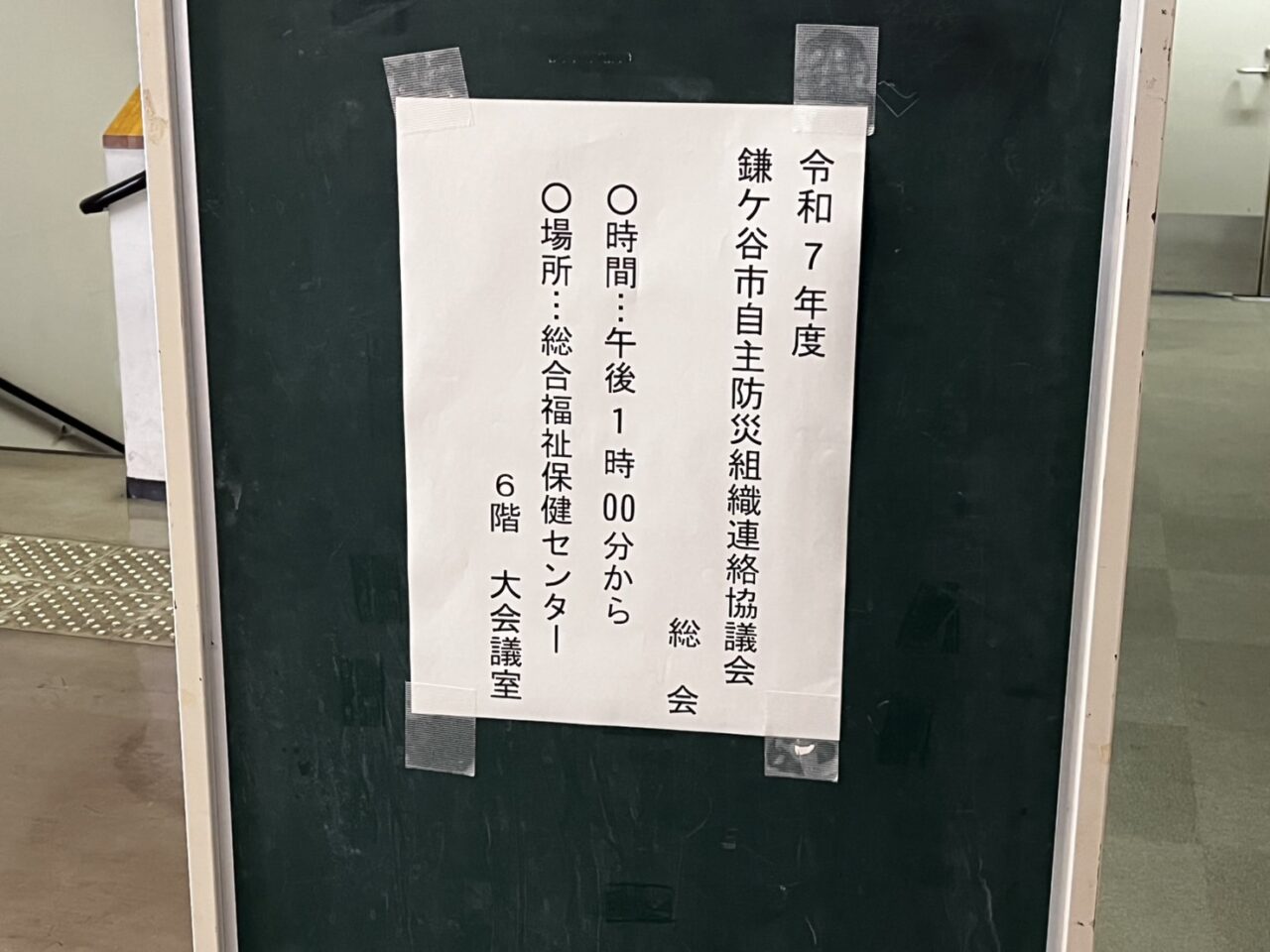

2025年7月31日、令和7年度自主防災組織連絡協議会の地域防災リーダー研修(基礎編)が開催されました。講座に参加し、お話を聞かせていただきました。一般の方にも是非共有し、多くの人が意識することに繋がればということで、ご紹介させていただきました。ありがとうございます。

地域リーダー研修には市内の自治会より、役員など50数名が参加しました。今回は「自主防災組織の初動体制~あなたの地域の準備はできていますか~」と題して、(公社)SL災害ボランティアネットワーク代表理事 船橋SLネットワーク 顧問 片桐 卓様の講演が行われました。

家の中の安全な場所はどこ?

防災の基本は生き残らなくては始まらないこと。その為には家具の固定、避難路の確保、自分の身をまもることが大切です。講義の中では毎月一か所ずつ自宅で安全な部屋を作るようにすると、息切れすることなく災害への備えにもつながると紹介されました。

昨年の総合防災訓練のポスターより

・まず低く

・頭を守り

・動かない

市で開催される防災訓練等でも実施される、シェイクアウト訓練は3つの安全行動をその場で行うだけですが、地震など災害時に必要な身を守る行動として、世界中で取り入れられています。

災害への備えは、日頃のご近所づきあいから

別イベント時に撮影

阪神淡路大震災では、下敷きになったとき誰に助けられたのか? の問いに、ほとんどの人は自分、家族、近所に助けられていると答えました。

東日本大震災の時も、停電による信号機の消灯、地面の隆起や陥没など県内でも様々な地域で交通網に大きな混乱が生じました。大地震が発生した場合、消防車や救急車が必要でも、住宅街にたどり着くこと、そしてそこから病院まで運ぶことができない可能性もあります。消火活動、けが人の手当て、家屋からの救出は、若い人に限らず、地域で協力し合うことが必要となります。

避難所への避難だけが避難だけではない

鎌ケ谷市内に設置の指定緊急避難場所・指定避難所の看板

災害時には、避難所への避難が必須と思われがちですが、自宅なら少し明かりが消えても、どこに何があるかを把握して動けるのに、まったく知らない場所に連れていかれると、誰かの介助なしで動くことが困難になり、不安を抱える場合もあることがこれまでの災害で発生しています。

とはいえ、自宅の損壊が大きい方や、鎌ケ谷市ではあまり危険性がないと思われる津波の被害がある場合、火災が近づいている場合などは避難所への避難が必要です。それ以外の方は、避難所に行かなくても、自宅で避難生活を送ることができます。

町会単位で本部を立ち上げ、迅速な行動を

鎌ケ谷市役所屋上から撮影

地震発生時には町内で本部長を決め、災害本部を立ち上げることが、町会・自治会の対応としてまず取り組むことです。この際、町会長・自治会長・管理組合の理事長などが必ずしも集まることが出来るとは限らない為、トップを待ち続けないことも必要です。

3時間以内に安否確認とけが人の救出をすることが、初めにするべきこととして紹介されました。

地震などの発生直後に、活動するのは地域に暮らす住民全員です。このためにも普段から挨拶などご近所の方と顔見知りになっておくことも大切ですね。

別イベント時に撮影

大きな災害が発生した時、ごみを回収することができない為、集積所にごみを出すことが出来なくなったり、水道・電気・ガスなどのライフラインが通常通り使えなくなったり、様々な状況が想定されます。ご自宅でも災害に備えて備蓄をすることも大切な防災への取り組みですが、地域での活動に顔を出したり、普段からどのような方がご近所に住んでいるのかを知ることも大切な取り組みの一つと言えます。

具体的な事例の紹介も

町会・自治会、管理組合の悩みとして、防災活動の担い手がいないことも挙げられました。役員の高齢化や自治会役員の任期が単年だと、なかなか防災の担い手の育成にはつながりません。

あるマンションの管理組合の事例としては、広報誌の掲示や防災イベントの開催などが紹介されました。

参加した方にもお話を伺うと、自治会に持ち帰ってまずは話をするところかな、とお話になられていました。2025年も9月に市で総合防災訓練が実施されます。こうしたイベントへの参加を通して、一人一人の防災への意識が高まるといいですね。

地域防災リーダー研修(基礎編)が開催された、総合福祉保健センターはこちら↓