【白井市】農薬・化学肥料不使用の野菜と平飼い卵の2代目とりや。野菜も煮干しも米ぬかも食べて育つ鶏が産む卵には生きる力がみなぎります。

白井市神々廻で農薬・化学肥料不使用の野菜と平飼い卵を生産・販売している2代目とりやで、畑、養鶏の様子を撮影し、お話を聞かせていただきました。ありがとうございます。

医食同源の考え方で農業をスタート

2代目とりやの高橋さんは、生まれ育った白井の地で6年前に農薬・化学肥料を使わない野菜農家を始めました。

4年前に養鶏をしようと思い立った時、当初の予定では一般的な飼料での平飼い養鶏を予定されていました。その計画段階で「FOOD TRUCKむべ」さんに出会い、国産煮干しの出汁ガラをいただけることになり、飼料をすべて国産材料にし、自ら作ることに切り替えました。

一般的な完全配合飼料の多くは輸入のトウモロコシが主な原料で、そこに大豆かすや魚かす、ビタミン、ミネラルなどを添加して、高い産卵率で安定した品質の卵が得られるように作られています。自分で餌を作ることは、材料集めをはじめとして混ぜる手間も多く、産卵率も悪いので非効率ですが、添加物を入れない分安心して食べられます。以前に参加したかまがやオーガニックマルシェ.では、小さなお子さんも卵が大好きとお話になる親御さんの声も聞かれました。

農薬を使わず大切に育てられる野菜

8月下旬の畑では、濃い緑の葉が生い茂っていました。こちらはゴーヤで天然のグリーンカーテンが出来ていました。ゴーヤに遮られたトンネルの中は、日が当たっているところよりもずいぶん涼しく感じられました。

葉の緑の中に、真っ白な皮がキレイな白ナスも大切に育てられていました。葉などが実の部分につくと、その部分の皮の色が変わってしまうそうです。デリケートな野菜ですが、2015年頃から登場し、加熱した時のトロッと柔らかい果肉が美味しいと人気です。

瑞々しい泉州絹皮ナスは日の光を浴びて、輝いて見えます。収穫を体験させていただきました。実を持って、ハサミでちょきんと切ったナスはずっしりしています。そのまま生で食べられますよ、ということでその場でいただきました。

ガブリっとかじると、じゅわっと果汁が口いっぱいに広がりました。りんごを丸かじりした時のようなシャキッとした食感ですっきりとした甘みです。切り口からも果汁が滴ります。思いがけない水分補給に、体も喜んでいるようでした。

次に旬を迎える野菜たちも

秋が進んでくると、寒暖差が大きくなるので甘みや旨味がギュッと凝縮して、ナスは美味しくなります。旬の時期を見極めて、一番おいしい時期に一番美味しい品種を選ぶのが農家の腕とのことで、美味しいものへのこだわりがお話からも伝わってきます。

こちらのピーマンは、「浜ニュークリーム」という品種で、まだ珍しいクリーム色のピーマンです。苦みが少なく、実際にピーマンが嫌いだったお子さんが食べた時、「今日のタマネギ美味しいね」と玉ねぎと勘違いするくらい、甘みを感じて食べることができたエピソードも教えていただきました。

グリーンカーテンの中には、出荷量も少なくまだ珍しい白いゴーヤがなっていました。ゴーヤのぼつぼつは大きくなるほど、おいしくなるそうですよ。

出荷できない野菜は鶏たちのおやつに

土づくりにもこだわって育てられた野菜には、虫がついても農薬を散布することはしていません。2025年の夏もきゅうりはウリハムシの被害を受けました。葉っぱに丸く空いている穴はウリハムシに食べられた跡です。

撮影に伺った日も収穫の時点でカメムシに吸われてしまった跡がついたナスや、赤くなってしまったピーマンなどが出荷できない野菜として、仕分けられていました。赤くなったピーマンを食べると、卵の黄身が普段より黄色くなるとのことで、改めて生き物の体は食べたもので作られていることを実感します。

養鶏を始める以前には廃棄となっていた出荷できない野菜は、現在鶏たちのおやつになっています。

瑞々しい水ナスも実の部分をどんどんつついて、あっという間に皮だけになっていました。食欲があることは元気な証拠とのことで、元気がなくなっている鶏は餌の時間になっても、ちょっと離れた所でじっとしているそうです。

地元ニュータウン地域で手に入るものを飼料に

鶏たちの飼料は元々野菜作りの肥料として使っていた、米ぬか、米、もみ殻を発酵されたボカシを生かし、FOOD TRUCKむべさんの煮干しをたんぱく源として混ぜ込んだものが使われています。発酵が進んでいるので、飼料の中に手を入れると砂風呂に入っているように気持ちよい温かさです。

中には、煮干しの形がそのまま残っている所もありました。大きな煮干しが残っている所は鶏たちにも大人気で、見つけるとパッと大きなまま口にするところも見られました。

賑やかな鶏たちも餌を食べるときは、一斉に静かになります。時折、鳴き声は聞こえますが真剣に食事をする姿に、食べることは生きること、を改めて強く感じます。

生き物を飼う覚悟、スイッチが一つ変わった体験

高橋さんから養鶏を始めた年の失敗についてもお聞かせいただきました。近年の夏の暑さは鶏たちにとっても体に堪えるものです。暑さの影響で餌を食べなくなると、産卵数が減ったり、卵自体のサイズも小さくなってしまいます。

養鶏を始めた年、ひよこは大きさごとに分けて仕切られた環境で飼育をすることがどの個体も大きく育つためには必要でした。その仕切りの中で直射日光が当たって逃げ場がなくなったひよこを40羽失った時に、熱中症が原因と初めてと気づき、生き物を飼う覚悟、スイッチが一つ変わりました。

その失敗を決して無駄にすることなく、残っている鶏たちに生かしていく、と農薬を使わずに野菜を育てるだけでも大変なのに、養鶏にも真摯に取り組まれています。鶏たちも高橋さんがハウスに近づいてくるのが分かると、嬉しそうに一斉に入り口に押し寄せてきます。

鶏本来の暮らしがここに

鶏には歯がありません。その為、小石を食べることでお腹の中で食べたものを小さくして、消化しやすい形にしています。小石を出しても、すべての鶏が食べるわけではなく、ちょっと足りなくなったな、と感じている鶏が食べに来ます。

この鶏は砂浴びをしています。砂浴びは羽の間にいる寄生虫などの汚れを自分で取り除くために鶏自身が自ら行います。人間がお風呂に入るように、鶏たちもリラックスして過ごしているようでした。

ハウスの中の天井付近には、張られたネットがたわんでポケットのようになっている部分があります。

写真でははっきりと分かりませんが、垂れ下がっている部分には鶏が1羽います。人間の身長よりもずいぶん高い所にも関わらず、ジャンプしてここに飛び移るとのことで、自由にのびのび過ごしている様子が伝わってきます。

貴重な生みたての卵も

鶏は巣箱に入って産卵をします。貴重な生みたての卵も見せていただきました。近くで撮影をさせていただきましたが、やはり近くに人がいる環境では落ち着いて産卵が出来ないそうで、少し離れてみていると、

産卵時には、コトリと卵が床に落ちた音が聞こえました。鶏たちが夏の暑さにも負けず、頑張って産んでくれた卵が割れないように、床にはもみ殻が敷かれています。

主婦の目線でお客様に届ける形に

撮影に伺った日は、梱包やInstagramを担当されているパートの方も出勤される日で、お話を聞かせていただきました。ありがとうございます。収穫時にも高橋さんが野菜を選別されていますが、主婦目線で自分が手に取る立場だったら、の側面を意識して野菜の選別や袋詰めをされています。

モロヘイヤは大人の身長位に大きく育っており、たくさん出荷できそうですが、美味しさにこだわり、伸びた先端の本当に柔らかい葉だけを摘み取り出荷されています。

ミニトマトも収穫したものを一粒一粒手に取って、真っ赤なトマトが選ばれています。毎日こうして野菜と向き合う中で、まだまだ美味しい時期だけど少し皮が固くなってきたね、とか実際調理して食べたものが少しえぐみが出てきているね、など実際の購入者と同じ目線で選ばれた商品を届けることにもこだわっています。

養鶏で出る鶏糞を肥料に野菜が育つ循環

収穫の際に出た、皮が割れてしまったミニトマトも、鶏たちが大好きなおやつです。ミニトマトを与えると、我先にとミニトマトに突進する姿があちらこちらで見られます。

ミニトマトは、鶏のハウスの隣で育てられています。実は今鶏たちがいるハウスでは以前はミニトマトが育てられていました。今年もミニトマトの出荷が終わると、鶏たちをミニトマトが育てられていたハウスに移します。

鶏たちは残ったミニトマトをきれいに食べてくれて、たくさんの糞をします。そうしてハウスのミニトマトがなくなり、たっぷり取れた鶏糞で肥料がなくても次のミニトマトが育ちます。こうして栽培される野菜と野菜を食べて育った鶏が産む卵は、循環の中で育まれています。

2代目の意味

どうして2代目なんですかの問いに、高橋さんが答えてくださいました。

「養鶏をしようと思い立った時、反対を覚悟で親戚に相談したところ、「お前の家、『とりや』だもんな」の一言で了承してくれました。大叔父が若い頃に養鶏をしたので、屋号が『とりや』です。大叔父は養鶏をやめてサラリーマンをしたので、一代で廃業になったのですが、そのご縁を強く感じるようになりました。農業という地域で脈々と続く産業を守ってくれた地域のご先祖様と、現在を見守ってくれているご縁の方々への感謝と、将来「私も続けたい」と思ってくれる方(私の子でなくても)が出てくるという希望を込めて「2代目」にしました。」

「農業をしていて、私が農業をできるのは地元の地主さん、そのご先祖さんたちが田畑を保ってくれていたからだと思うようになりました。」とお話してくださる間も一つ一つ丁寧にお伝えいただく言葉から感謝の思いが伝わってきます。

大切に育てられた卵や野菜は近隣のお店でも

以前に撮影

感謝の気持ちを込めて大切に育てられた鶏が生む卵は、以前にご紹介した際は西白井で出店されていて、現在はマルシェやお取り寄せなどで購入することができるスコーン専門店おかしな焼き菓子屋こばこばでケーキの材料に使われています。我孫子市の和Cafe TSUMUGI、煮干しを提供してくださる、FOOD TRUCKむべ、からだに優しいお弁当屋さんOhana Deli(オハナデリ)でも卵を使って調理されたメニューや卵が販売されています。

農薬を使わないで育てられた野菜や卵は注文を受けた白井市、印西市、小室町の個人宅の宅配や、西白井のヤックスドラッグ 白井店や印西市の還元陶板浴 虎杖伝説の里 幸泉、印西市で乗馬体験もできるふれあい牧場exstion(エクッション)、オーガニックコーヒーのキッチンカーオルカコーヒー焙煎本舗でも、販売されています。

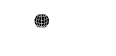

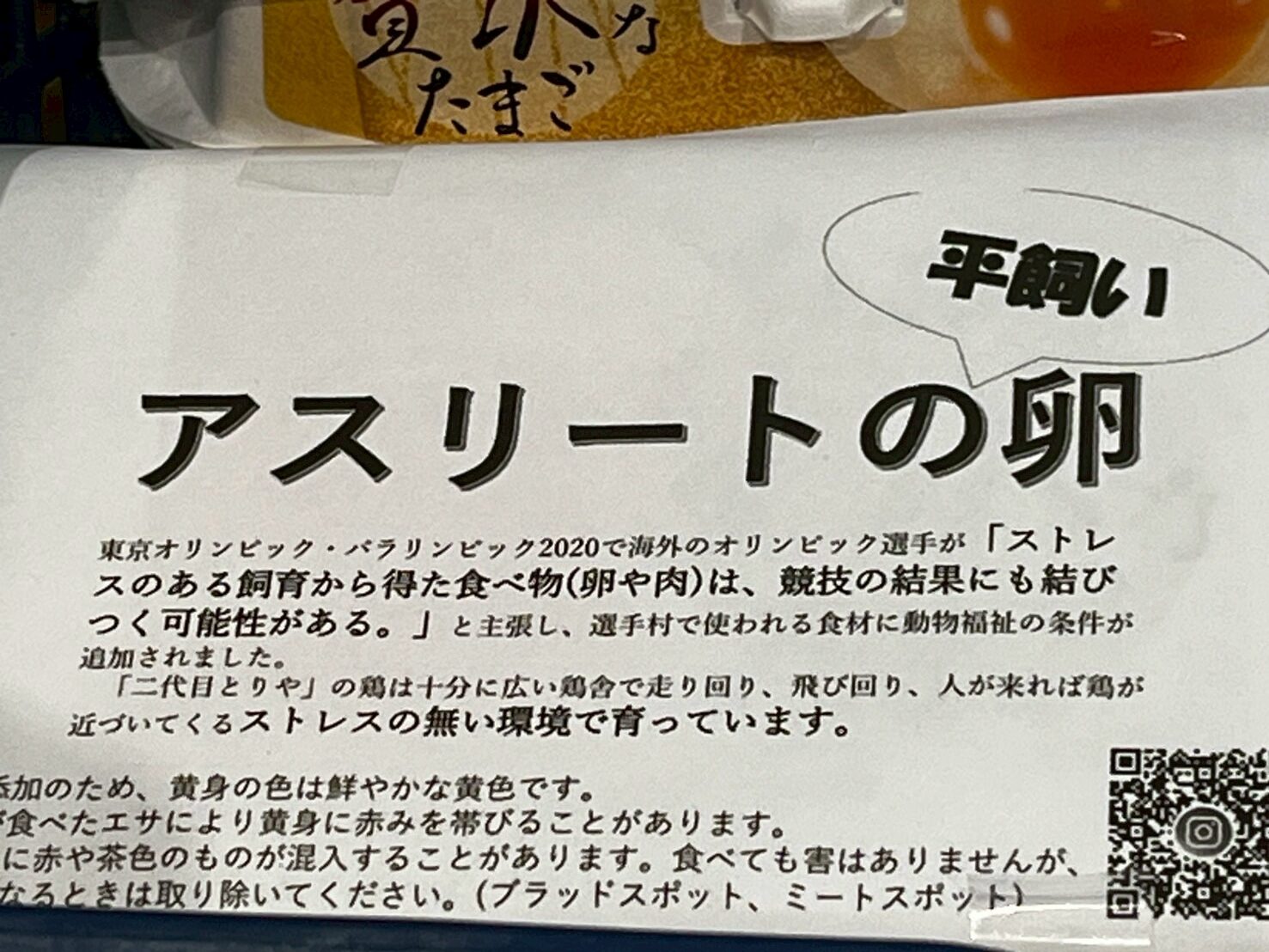

卵のケースには、ストレスのある飼育で得られた食べ物は競技の結果にも結び付く可能性がある、というオリンピックの選手の主張が紹介されていました。卵は他にも気になるワードで紹介されているので、店頭でぜひ探してみてくださいね。

手でも箸でもつまめる黄身

購入した卵を卵かけごはんでいただいてみました。卵の黄身が箸でも指でもつまむことができることに、びっくりしました。一般的に卵はある程度数がまとまった段階でパック詰めされるので採卵日にばらつきがあり、賞味期限を表示して販売されています。

とりやの卵には、賞味期限ではなく採卵日が書かれています。同じ一パックに詰められている卵は、同じ日に採卵されたものだからです。ゆでたまごにする場合、採卵して1週間は新鮮すぎて卵の殻から白身が剥がれないそうなので、1週間経ってからにしてくださいね、とマルシェなどではお伝えされています。

黄身がほんのり白いとりやの卵。白井の地で生まれる卵にピッタリですね。大切に育てられた野菜や卵、地域と自然の恵みに感謝していただいてみませんか?※掲載した情報は撮影時点のものとなります。最新情報は公式Instagramから。