【鎌ケ谷市】市内では初の試みとなる黄色いタオルを使う災害時を想定した安否確認訓練が実施されました。

2025年11月15日(土)道野辺第二区自治会にて、災害時に必要となる安否確認に注目した訓練が市内では初めて開催されるということで、撮影に伺いお話を聞かせていただきました。ありがとうございます。

開催はまず小さな第一歩

どうしてこのような訓練を開催するに至ったかを、今泉哲男自治会長に伺いました。「自治会に求められていることは、共助ということで、これまでもやろうという機運の高まりの中、昨年の自主防災組織連絡協議会の地域防災リーダー研修で他県の事例として紹介された「黄色い旗大作戦」を知り、今回初の試みとして黄色いタオルを購入し、全戸配布しての実施を計画しました。」

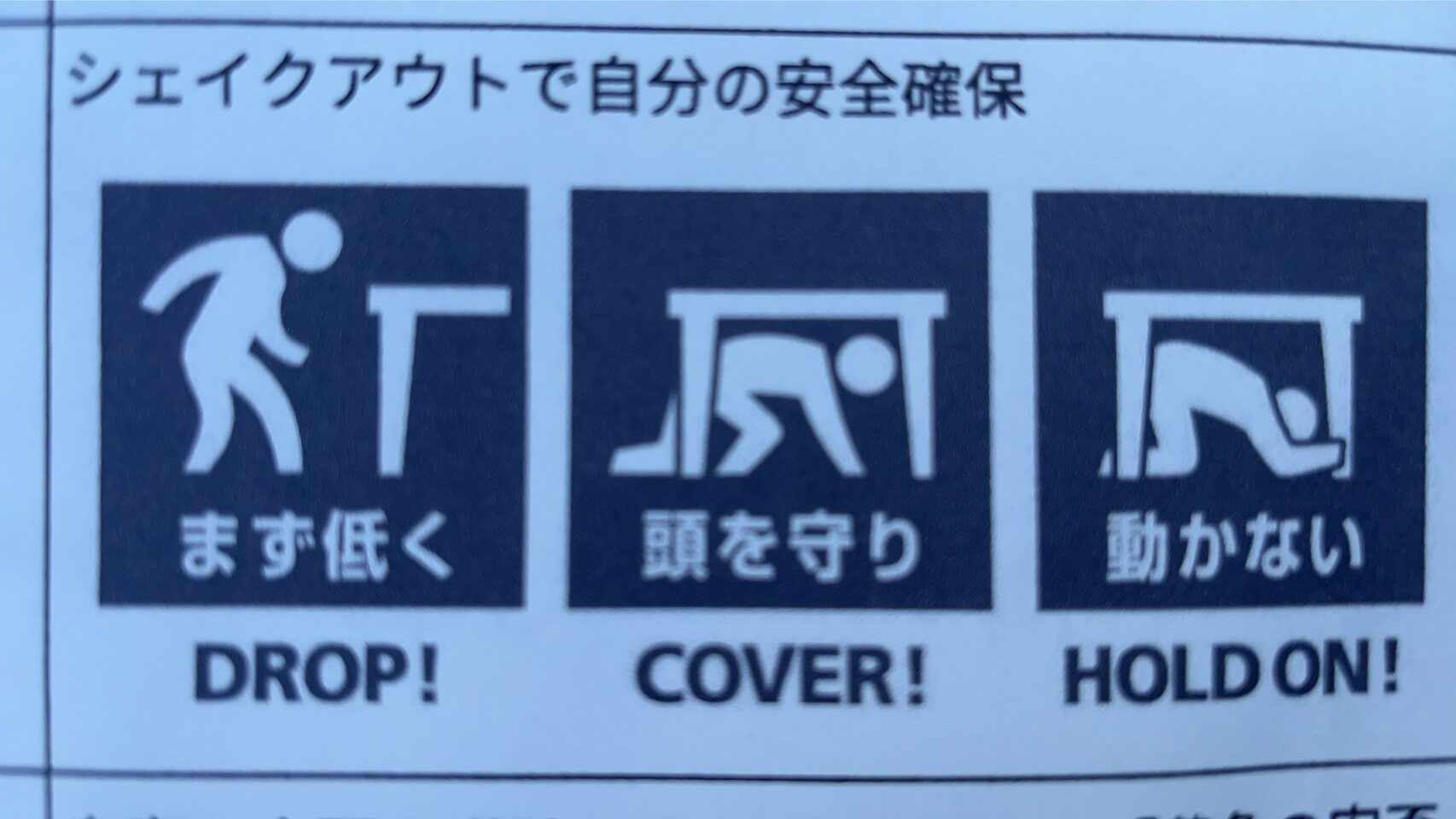

事前に配布された資料も見せていただくと、1995年の阪神淡路大震災では生き埋めや閉じ込められた人の救出が、自身や家族による自助で67%、近隣住民による共助によって31%もあったことからも、共助の重要性が分かります。

提供:道野辺第二区自治会

今回の訓練は、震度5強地震の報道、または同等と思われる揺れを体感したと想定して開催されました。用意した安否確認タオルは、事前に防災・安否確認訓練を実施することを各班長から自治会員にできるだけ口頭で伝え、各戸に配布しました。

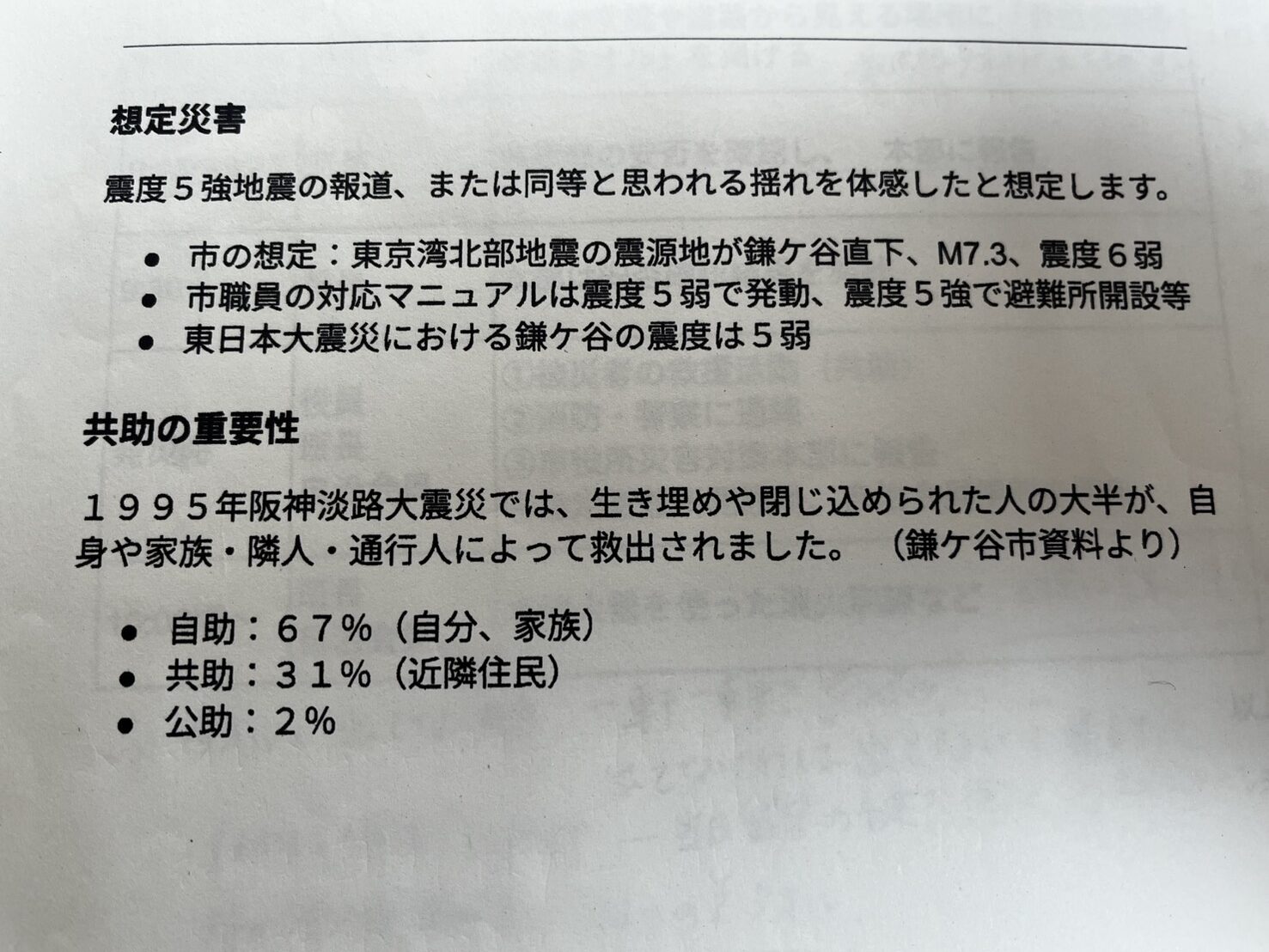

当日は9時から各班で役員や班長が吹いたホイッスルの合図で、各戸でシェイクアウト訓練を同時開催しました。まず低く、頭を守り、動かないという基本動作ですが、市の防災訓練等と併せて、繰り返すことが災害時にも落ち着いて行動することに繋がります。

提供:道野辺第二区自治会

各班の班長や役員が協力して、各家庭の安否を確認して周ります。

各戸に出される黄色いタオル

黄色いタオルは玄関先やフェンス等各戸によって様々な場所に掛けられていました。

黄色いタオルの掲示場所は自宅の玄関や道路から見える場所という事前の説明で配布し、各家庭でポストや洗濯物干しなど様々なところに掲げられていました。

住宅が左右に立ち並ぶ地域では、黄色いタオルがずらりと並んでいました。外出する場合などは出したままにすると防犯上の懸念もある為、在宅の方のみ訓練に参加しています。

本部では、各班からの安否確認結果が集計され発表されました。対象戸数に対して63%に当たる148世帯の安否が確認されました。初回でどのくらいの方が参加してくれるか未知数だった中、多くの方が参加したことに自治会の方も大変喜ばれていました。

いざという時に備えて

集まった方を対象に、赤十字奉仕団の方による新聞紙で作る防災スリッパ講習が開催されました。

災害時に裸足で歩くのは危険ということで、手軽に作れる方法が紹介されました。一枚の新聞紙の半分を中心まで折ります。このままもう一度同じ幅で折ります。

折った新聞紙を三等分して後ろに挟み込むと、ちょうど足がすっぽり入るサイズのスリッパになります。皆さん完成したスリッパに手をはめて簡単に出来るね、などとお話されていました。

元々のサイズでは大きいスリッパも、作り始めの新聞紙のサイズを半分にしたり、調節して折り始めると、お子さん向けのサイズも作ることができます。

消火器の使い方知っていますか?

続けて、鎌ケ谷市消防本部の皆さんによる水消火器を使った訓練も実施されました。一般的な消火器は、普通火災・電気火災・油火災などに対応している粉末消火器が用いられますが、この日は訓練ということで中に水を詰めた水消火器を使用しました。

消火器にはレバーを一度握ると中身が出続ける加圧式とレバーを握った時だけ中身が出る蓄圧式があり、現在普及しているものは蓄圧式です。

火事が起こったことを発見した際は、まずは他の方にも知らせることが大切です。「火事だー、火事だー」と周りの方に知らせた後、消火器を手に取ります。重い場合は置いたままでも使用することができます。ピンを抜き、ホースを持ち消火活動をしますが、ホースを持つ位置も大切なポイントです。根元を持ってしまうと照準が定まらず、中身も火元に届きません。

消火器のホースはしっかり先端を持って、火の根元を狙います。あまり遠すぎても届きませんし、近すぎても危険なので火に近づいていきじんわり温かいと感じる所で消火器のレバーを握ります。粉末消火器を使う際のデメリットとして、視界が悪くなってしまうので、使う際は後方の安全を確認し、避難経路を確保してから使うことも大切です。

集まった方も順番に水消火器の操作を体験しました。訓練ですが、本番さながらに「火事だー火事だー」と真剣に大声で臨まれる方も見られ、和やかに訓練が進みました。

消防の方からも、実際に火を見ると慌ててしまうので、今日の訓練でやったことを思い出す機会を持つことも大切とお話がありました。開催日はちょうど令和7年秋季全国火災予防運動の最終日ということもあり、翌日にも市内で他にも自治会単位の訓練が開催されたそうです。こうした機会を通して、日頃から防災にそしてご近所どうしのちょっとした繋がりを持つことがいざという時の共助に繋がるのではないでしょうか?

道野辺第二区自治会で黄色いタオルを使った防災・安否確認訓練が実施されたのはこちら↓