【鎌ケ谷市】大正11年創業の私市醸造。日本の食文化江戸前鮨を支える赤酢は、健康に気を遣う家庭料理でも大活躍

東道野辺の私市(キサイチ)醸造株式会社(以下、私市醸造)は、老舗の食酢醸造の会社です。代表取締役社長私市一康様からお話を伺い、工場内も見学、撮影させていただきました。ありがとうございます。

酢の歴史

私市醸造と言えばお酢。酢と言えば、皆さん何を思い浮かべられるでしょうか?最近では飲む酢などもありますが、元々は料理に使う酢、そしてなんといってもみんな大好きなおすしのシャリに使われています。酢は醤油や味噌と並び、私たちの身近な調味料の1つです。

試桶(ためおけ)少量の水などを運ぶのに用いる

酢の歴史は古く稲作が盛んな日本では、江戸時代は米から作られる米酢が一般的でした。しかし米酢は一度米をアルコールにしたものを原料に製造されるので、手間も時間もかかり高級なものとされていました。そんな中、日本酒を製造した酒粕から愛知県のミツカン(現:株式会社Mizkan Holdings)が赤酢を開発。当時江戸で人気だったすしのシャリに赤酢が合うと、評判が広まり、これまで高価な米酢を使っていたお店も赤酢を採用。一気に庶民にも手の届く、江戸前鮨が人気となりました。

提供:私市醸造株式会社

赤酢には独特のコクと旨味があり、赤酢を使うことで当時貴重だった砂糖を使わなくても、美味しいシャリが作れることも職人たちに歓迎されました。こうして、赤酢を使った少し茶色いシャリは江戸前鮨と切っては切れないものになりました。

しかし、大人気だった赤酢は、思いもよらない原因で一度表舞台から姿を消します。というのも、戦後食糧難の時代に海外から輸入された米の一部にカビが生え、黄色く変色した米が出回りました。黄変米(おうへんまい)と呼ばれるこの米を使っているのでは、という疑惑がお客様に不安を与えるとして、江戸前鮨のシャリにも、赤酢が使われなくなってしまいました。

赤酢が海外での人気の高騰を受け、再注目

提供:私市醸造株式会社

今も昔も日本でのすし人気は根強いですが、今から10年ほど前、日本で活躍していた職人が海外で高級すし店をオープンが相次ぎ、星付きの有名店が続々誕生しています。そのお店で赤酢が使用されていたことから、再度赤酢のブームが訪れ、再注目されています。

国内でも大手回転すしチェーンなどが採用したことから、一気に広まり国内外で新たなブームとなっています。

戦後から鎌ケ谷の地で

私市醸造は大正11年東京で創業、終戦後鎌ケ谷に移転し、最初は、千葉県長生郡の明治創業「鵜澤酢店」より醸造酢の原液供給を受け、酢の醸造を始めました。

当時は酢をこのような甕(かめ)に入れて、オート三輪に載せて運んでいました。甕自体も筆者では持ち上がらないほど重いのに、中に酢を入れて運んでいたなんて、驚きですが、こうした歴史も社内でしっかり保管されています。

残していきたい伝統的な製法

伝統的な製法である表面発酵法でのお酢づくりを大切にされています。酒造メーカーなどが作る酒粕を3年以上かけて社内で熟成したものに、温水、種酢、醸造アルコールを加え、大切に受け継がれてきた酢酸菌の膜を浮かべ、杉の木桶で2~3か月かけてじっくり時間をかけて仕込みます。

発酵中、そして熟成中の木桶がずらりと30基ほど並んでいます。桶の大きさによって異なりますが、一度に4000~5000リットルを仕込みます。貴重な仕込み中のお酢も蓋を開けて見せていただきました。

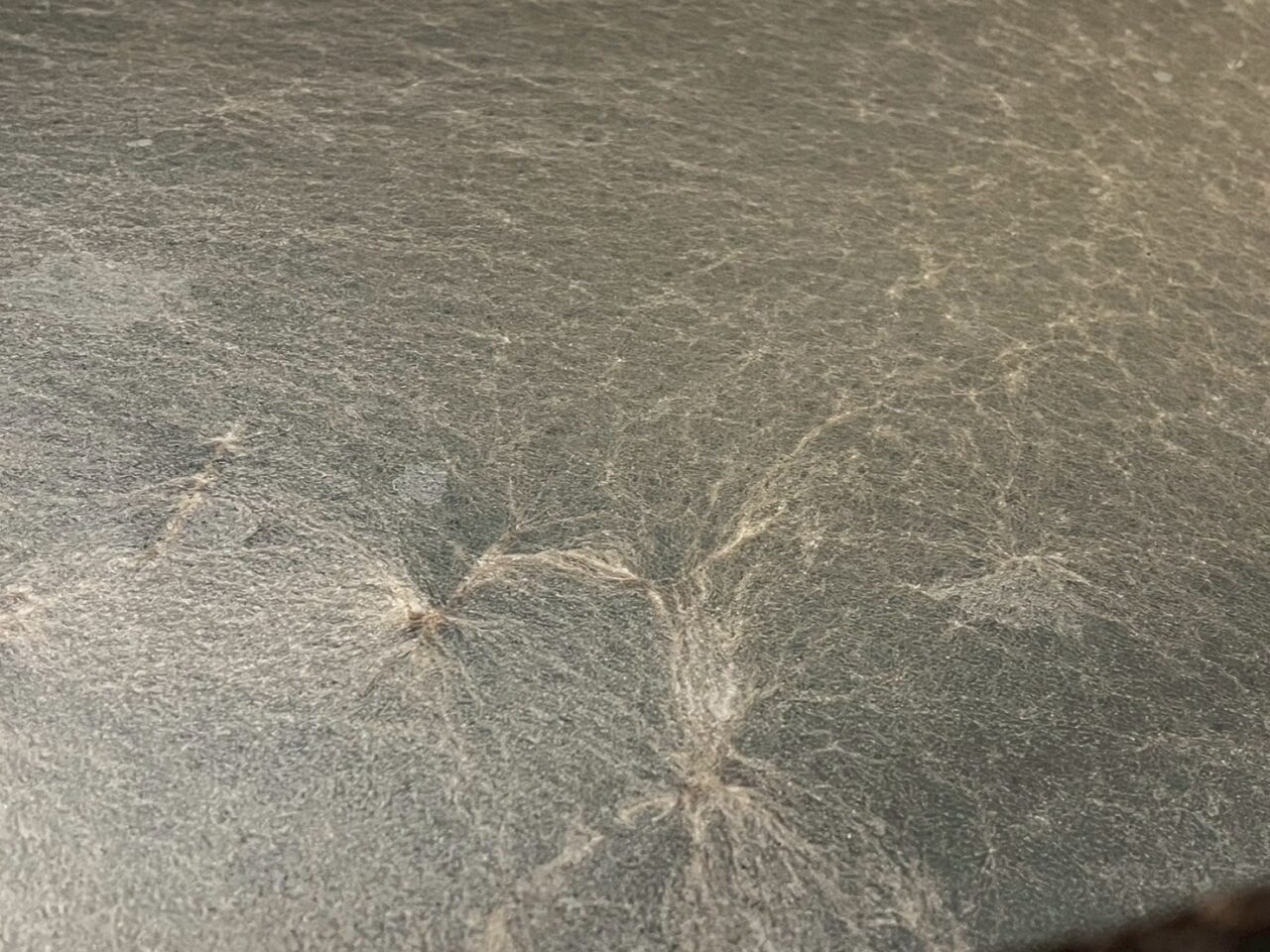

発酵と聞いてイメージするブクブクした様子とは異なり、表面発酵法は静置発酵法とも呼ばれる位静かな世界が広がります。酢酸菌が仕込み液の表面に膜を張り、ゆっくりと時間をかけてコクがあり、杉の香りが移った、酸味もまろやかなお酢が生成されます。

膜が張った部分には、ちりめん状にシワが寄って酢酸菌が育ちます。膜が厚くなりすぎるとその部分を取り除くなど、従業員の方の職人技ともいえる経験と勘で、温度変化の厳しい夏も酢酸菌が活動できるように、空気の流れを考えながら大切に製造されています。

日本国内で3台目の革新的な技術もいち早く導入

こちらは酢の醸造において革命と呼ばれる、通気発酵法で酢を製造する機械です。ドイツのフリングス社によって製造され、昭和40年代に日本に導入されました。私市醸造にて今も活躍しているこちらの機械は、日本で3台目に導入されたものです。

機械下部のモーターから空気を取り込み、タンク内の液全体が酸素に触れて、液全体に特殊な酢酸菌が液体中でも空気に接触することで、効率よく発酵が進む製法です。本体にはドイツ語で1968年に建てられたとの銘も取り付けられていました。

品質をチェックしながら、自動化でも品質をキープ

提供:私市醸造株式会社

現在では、通気発酵法での製造は一部機械で管理されています。温度が上がりすぎないよう冷却水を中のコイルに通して強制的に冷やす仕組みが作動します。

もちろん、機械だけに頼らずタンク内の酢の発酵状態は、こうしてバルブを開けて随時チェックされています。バルブをひねると勢いよくビールのような細かい泡が表面にできます。

この濁りの一つ一つが酢酸菌だそうです。この細かい泡で空気に触れるおかげで、短期間でお酢が出来上がるので、臭みのないすっきりとした風味の米酢やりんご酢を製造することができます。

自社でもろみも製造

昭和45年に酢もろみ製造免許を受けている為、自社で酢の原料となるアルコールの製造もしています。こちらでは米酢の原料となる、米から作られるアルコールが製造されていました。アルコールへの発酵はブクブクと大きな泡が立っている様子も見られました。

こちらのもろみ工場にはクレーンも設置され、原料の投入などの作業が効率化されています。大切な伝統は守りつつ、作業に必要な設備は現状に合ったものを取り入れ、安心安全なお酢を作り続けています。

安全安心な製品を

マヨネーズ、ドレッシングは酢とは別の設備で製造されています。

マヨネーズは瓶入りで、うま味調味料は使用されていません。一番搾り菜種油とりんご酢から作られたマヨネーズは軽やかな後味で、素材の味を引き立てます。美味しさと安心から、ギフトや手土産にも最適です。

酢飯は甘い?甘くない?

江戸前鮨の職人に絶大な信頼を得ている赤酢は、家庭でも手軽に利用できる製品も販売されています。商品名の熟寝は「うまい」と読む万葉集に載っている言葉です。熟成酒粕の深いコクと旨味、そして米の甘みを合わせ持つ熟寝江戸前酢、甘みと旨味が手軽に楽しめる熟寝合わせ酢、手軽に使える熟寝ぽん酢などのラインナップがあります。

奥に飾ってある桶はサイズは小さいですが、元々お酢を作っていた桶を使って作られたものです。蓋の香りを嗅ぐと何とも言えない、酢の奥深いいい香りが感じられました。

熟寝江戸前酢のラベルには、原材料:酒かす(国内製造)、米、アルコール、食塩と書かれていました。こちらの赤酢に砂糖と塩を入れて合わせ酢を作ることで、自分のオリジナルの赤酢のすし酢を作ることができます。また、赤酢はすし用だけでなく、たれや料理などにも使用していただけます。

感謝を込めた創業イベントも開催予定

社屋前の屋外広告

10月には初の試みとして創業イベントの開催を予定されています。

日程:2025年10月18日(土)

会場:私市醸造株式会社 敷地内

※当日は徒歩または自転車でお越し下さい。